遺言と遺産分割との関係

« 前の記事へ | 知って得する豆知識トップ | 次の記事へ »

1. 事例

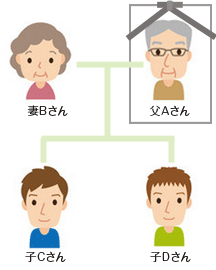

資産家である父Aが死亡した後、相続人である妻B、子C及び子Dは、Aの遺産について遺産分割協議(以下、「本件分割協議」という)を行いました。A名義であった不動産については、自宅の土地・建物をBが単独で取得し、残った複数の更地及び賃貸用マンションをCとDがそれぞれ単独所有するようにして分割し相続しました。預貯金及び株券については、一旦全て換価して、B、C及びDがそれぞれ法定相続分の現金を相続することとしました。

本件分割協議が行われてしばらく経ったある日、BがたまたまAの机を片付けていたところ、机の引き出しの奥から、Aの筆跡で「遺言書」と記載された封筒(自筆証書遺言。以下、「本件遺言書」という)が出てきました。封筒は、しっかりと封印されています。

2. 事例検討

(1)問題の所在

上の事例(以下、「本事例」という)においては、遺産分割協議が終わってしまった後に、本件遺言書が発見されています。ここで、遺言書の効力のほうが分割協議の効力よりも優先すると考えるならば、本件分割協議は無効であったということになって、相続に関する手続きをやり直さなければならなくなってしまいそうです。不動産の移転登記、預貯金の解約及び有価証券の換価等の手続きが全て終わってしまった後で、遺言書の内容に従った手続きをすべてやり直すのでは、事務処理の手間と費用は相当なものになってしまうでしょう。

反対に、分割協議のほうが遺言書よりも優先すると考えると、事務処理の手間や費用をこれ以上考える必要はありません。だからと言って、B、C及びDは、本件遺言書を闇に葬ってしまってもよいものでしょうか。そのことから何か問題が生じないでしょうか。

(2)検認の必要性

公正証書で作成された場合を除いて、遺言書は全て家庭裁判所の検認手続きを受けなければなりません。検認とは、遺言書の状態(日付、字体、方式等)をそのまま記録するための手続きのことです。すなわち、検認とは、遺言書の現況を保全するための一種の証拠保全手続きなのです。しかし、検認を経たからと言って、遺言書の内容について、何らの効力が生じるわけではありません。内容について争いがある場合には、別途裁判等で決着をつける必要があります。検認はあくまでも遺言書の現況を保全するだけの手続ですから、たとえ方式違反(例えば、自筆証書遺言に日付が欠缺していた等)により内容的に無効となってしまう遺言書であっても、家庭裁判所の検認を経る必要があるのです。

本事例のように遺言を発見したBは、「遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければな」りません(民法第1004条1項)。家庭裁判所への検認請求を怠ってしまうと、5万円以下の過料に処せられてしまいます(民法第1005条)。また、遺言書の隠匿・破棄は相続人の欠格事由にも該当します(民法第891条5号)ので、くれぐれも注意してください。

(3)ケース別対処方法

本件遺言書を開被した結果、その内容が、本件分割協議の内容と異なっていることが判明したとして、どのように対処すればよいのでしょうか。その判断は、遺言の内容、結果の公平性や取引の安全を考慮したものでなければなりません。そこで、以下、典型的なケースに分けて、対処方法を考えてみましょう。

- 遺言の内容が相続人間の財産の分配にのみ関わる場合

-

本件分割協議では、自宅不動産は妻Bが相続するということになりましたが、本件遺言書には「自宅不動産(神戸市○○区○×町△丁目○×△番の土地及び同番地家屋番号○×△番の建物)は、長男であるCが相続する。」と記載されてあったとします。

一つの解決方法としては、原則通り本件分割協議を無効として、本件遺言書の通りに相続手続きをやり直すというやり方があります。しかし、相続人全てが納得して遺産分割協議を行ったのに、そこまでして遺言者Aの意思を貫徹しなければならないのであれば、相続人の負担が大きいだけで、誰も(死んでしまったAを除いて)得をしません。それに加えて、既に相続対象たる不動産が売却されてしまった等、相続人以外の第三者が利害関係を持つに至ったような場合には、遺産分割協議を無効とすることになれば取引の安全を害してしまいます。遺言の内容も、相続人の間だけで処分可能な財産分配の問題でしかないのですから、そのような結論は妥当ではありません。

そこでこのような場合、もし本件遺言書の中に、遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者は、BCDの行った分割協議を追認することができるというのが、通説の立場です。この考え方の裏には、分割協議が終わってしまった段階では、死者の意思よりも相続人の意思を尊重すべきであるという価値判断があります。ちなみに、遺言執行者とは、「相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の権利義務を有する」(民法第1012条1項)者のことです。

では、本件遺言書の中に、遺言執行者が指定されていなかった場合はどうでしょうか。この場合は、相続人の全員で遺言を執行することができるのですから、BCDが遺産分割協議を行ったことをもって、特に別段の意思表示がないのであれば、追認があるものとして、本件分割協議が最初から有効であったと考えることができます。

ところが、本件遺言書の内容が、本件分割協議の内容とあまりにもかけ離れているために、相続人の中から、本件遺言書に従った相続処理を望む者が出てくる可能性もあります。例えばCが、「遺言書があるとわかっていたら、遺産分割協議などはじめから行わなかった。」という主張をした場合です。この場合は、たとえ遺言の内容が相続人の間だけで処分可能な財産分配の問題にすぎないとしても、原則通り本件分割協議を無効として、本件遺言書に従った相続手続きをやり直すべきです。そもそも、本件分割協議の内容を遺言執行者(又は相続人の全員)が追認できるのは、相続人全員が納得のうえで遺産分割協議を行ったからに他なりません。この前提を欠く以上は、本件分割協議を無効とするのが妥当だと思われます。(また、Cの主張は、「錯誤無効」(民法第95条)の主張とも考えられますが、ここでは論じません。)

-

- 遺言の内容が身分行為に及んでいた場合

-

遺言によって可能な行為は、何も財産の処分に限りません。遺言でできるのは、以下の10種の行為です。

a. 認知

b. 財産処分

c. 後見人・後見監督人の指定

d. 廃除とその取り消し

e. 相続分の指定、指定の委託

f. 遺産分割方法の指定、指定の委託

g. 遺産分割の禁止

h. 相続人の担保責任の指定

i. 遺言執行者の指定、指定の委託

j. 遺留分減殺方法の指定遺言書の中で認知や廃除があれば、相続人の範囲が変化してしまいます。認知とは、婚外子を自分の子であると認める意思表示です。認知があると、相続人たる子が新たに加わることになります。廃除とは、著しい非行等を理由として、推定相続人から相続人たる資格を奪う意思表示です。廃除があると、相続人の資格を奪われるものが出る結果、他の相続人の遺産に対する相続分が増えたり、代襲相続者や相続法上後順位の者が相続人となって手続きに加わることが生じます。

例えば、本件遺言書の中で、Aが、愛人との間にできた子Eを認知していたとしましょう。この場合は、BCD間で行った本件分割協議は、相続人全員でしたものではないので、無効となるように思われます。しかし、民法第910条は、相続開始後の認知によって新たに相続人となるものが遺産の分割を請求する場合、「他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する」と定めています。よって、EはBCDに対して自分の相続分に相当する金銭の支払いを請求することができるだけです。すなわち、本件分割協議は有効としつつ、共同相続人が認知された子に対して一種の担保責任を負うことになると考えることが出来るでしょう。

民法第910条は、あくまでも認知によって従前の共同相続人に新たな相続人が加わった場合を規定したものです。ですから、これに当てはまらない場合は、原則通り、遺産分割を無効と考え、民法第910条を、安易に類推適用するべきではありません(例えば、最判昭和54年3月23日)。よって、例えば、被相続人に子供がおらず、直系尊属も相続開始以前に死亡していたので、被相続人の配偶者と兄弟姉妹とで遺産分割をしたところ、後になって遺言で認知が行われていたことが判明したような場合は、原則通り、遺産分割を無効と考えるべきです。このとき、既に分割されてしまった遺産の取戻しは、相続回復請求権(民法第884条)によるというのが通説の立場です(この考え方には、議論のあるところですが、今回は述べません。)。

-

- 遺言において相続人以外の者への財産処分が行われていた場合

-

例えば、Aには生前愛人Fがいて、Aは本件遺言書において、Fに遺産の一部を遺贈していたといった場合はどうでしょうか。

この場合、共同相続人たるBCDは遺言を執行し、Fに対して遺贈の義務を果たす義務がありますので、その義務の範囲において本件分割協議は無効となります。BCDは、このような遺言執行には協力しないでしょうから、Fは家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求することができます(民法第1010条)。BCD間においては、共同相続人間の担保責任(民法第911条)によって調整されます。

-

- 遺言があることは知っていたが遺産分割をした場合

-

本事例からは離れてしまいますが、次のような場合はどう考えたらよいでしょうか。

Aは生前、長男Cに全ての財産を譲りたがっており、その旨の公正証書遺言を作成し、顧問弁護士Gを執行者に指定しました。そのことは、BCDも承知していました。しかし、実際にAが死んでみると、Cは遺産を独り占めすることに気が咎めます。そこで、Cは母B及び弟DとともにAの遺言とは違う内容の遺産分割協議を行いました。

遺言と遺産分割の内容が齟齬しているケースで、おそらく一番多いのは、このように共同相続人が意図的に遺言書の内容と違う遺産分割をする場合ではないでしょうか。法律実務家の中には、このような遺産分割協議を有効であると単純に考えている人が多いように見受けられます。しかし、法が遺言に齟齬する遺産分割というものを予定していない以上、相続人の合意のみを持って簡単に遺産分割協議を有効である(=遺言に優越する)と考えるのは危険な発想です。仮に、このような遺産分割協議が有効になりうると考えるにしても、上記(ⅰ)において遺言執行者の追認を必要としたこととのバランスを考慮すれば、意図的に遺言の内容と違う遺産分割協議を行う場合にも、遺言執行者の同意が必要であると考えるほうが自然です。

ちなみに、平成13年6月28日東京地裁判決において、遺言執行者は、相続人が遺言に反した遺産分割協議にもとづいて行った相続登記を抹消することはできないとされました。この裁判例は、遺言に齟齬する遺産分割が有効である根拠のひとつとして挙げられることがあります。しかし、この判旨をよく読んでみれば、「この遺産分割は、この遺言によって取得した取得分を相続人間で贈与ないし交換的に譲渡する旨の合意をしたものと解するのが相当であり、・・・現在の登記は、右の合意に基づく現状の権利関係に合致するものであるから、遺言執行者には、現在の登記の抹消を求める法律上の利益があるとは言い難い」といっており、遺言による財産の移転があったことを前提としていることが分かります。つまり、遺言の効力が遺産分割によって否定されたわけではないのです。

遺言を無視した遺産分割は、法律実務家の入れ知恵のもと非常に頻繁に行われているようです。しかし、そんな遺産分割をする前によく考えてみてください。遺言は、遺言者の最期の意思であるとも言えるのです。軽々しく無視してよいわけがありません。

-

神戸六甲わかば司法書士事務所では、遺言、遺産分割などに関するご相談を受け付けています。

« 前の記事へ | 知って得する豆知識トップ | 次の記事へ »