民事事件と刑事事件の区別について

投稿日:2014年11月27日【 金銭トラブル 】

« 前の記事へ | 知って得する豆知識トップ | 次の記事へ »

私が司法書士として相談者から持ち込まれた話を聞いていると、始めは貸金返還請求事件のように民事事件だと思っていたものが、実は詐欺や恐喝といった刑事事件として扱うにふさわしいものだと判明したりすることがしばしばあります。

実は、ある事案を、民事事件として扱うのが適切なのか、あるいは刑事事件として扱うのが適切なのかという区別は、極端な例を除けば、事件類型ごとに予め決まっているものではありません。そこで今回は、民事事件と刑事事件とを区分するうえでの悩みを整理してみることにします。

1. ある事例から

(1)事例(以下、「本事例」という)

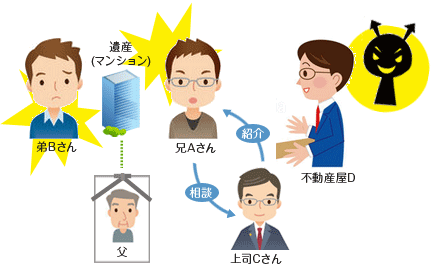

Aは、東京都内の食品加工会社で配送の仕事をしています。実は、Aは、半年前に亡くなった父の遺産(亡父の自宅であったマンション。以下、「本件マンション」という。)を巡って、弟Bと意見が対立していました。本件マンションを処分してしまいたいAと、将来的にそこに住みたいので処分はしたくないと思っているBとの溝は埋まりそうにありませんでした。ABの母親は、既に早逝していたので、亡父の相続人はABのみです。

ある日、Aが職場で同僚と亡父の相続問題について雑談していると、上司Cが割り込んできました。Cは、「私の知り合いの不動産業者Dならそういう問題を解決するのに慣れているから、紹介してやろう。」と言って、Aに対し、強くDと会うことを勧めました。Aは、家族の問題に赤の他人が介入することに抵抗を感じつつも、上司の勧めとあっては断るわけにもいかず、Dと会ってみることにしました。

それから数日後、AはDの事務所を訪れました。DはAに対し、次のような計画(以下、「本計画」という。)を提案しました。

まず、本件マンションについては、ABが法定相続分(各2分の1)で相続取得したものとして、AB共有名義の所有権移転登記をしてしまう。同時に、AとDが媒介契約を結び、Dが本件マンションの買い手を探す。他方、Bについては、これらの手続き処理をしている間に、本件マンション売却に応じるようAが説得を継続する。

Dによれば、はじめは本件マンションの売却に反対しているBも、相続登記が終わって、不動産業者が動き出していることを知れば、売却に応じざるを得なくなるばずだ、と言うのです。

そこでAは、本計画に応じることにして、Dと不動産売却のための専属専任媒介契約書を交わしました(以下、「本件契約」という。)。相続の登記に関しても、Dが段取りをして行うということなので、Dに全て任せることにしました。

本件契約の締結から1か月が経過したある日、AのもとにDから電話がかかってきました。Dは、Aに対し、「マンションの登記が完了して、是非買いたいという人が現れたので、Bの説得を急いでくれ。それまで、マンションの権利証はこっちで預かっておく。」と言いました。

実は、Aはこの間、何度かBに対して説得を試みてはいたのですが、話し合いは平行線のまま一向に進んではいませんでした。そればかりか、Aは、本件マンションをAB共有名義に相続登記してしまったことや、業者に本件マンションの売却を依頼したことも、Bに話してはいませんでした。

Dから急かされたこともあって、Aは、思い切ってBに対し、これまでの経緯を打ち明け、説得を試みました。しかし、Aの話を聞いたBは、説得に応じるどころか、激怒してしまいました。「兄さんは何故、そんな大事な話を、僕への相談もなしに勝手に進めてしまうのだ!」・・もう、AとBが話し合うことは事実上不可能となってしまいました。

Aは、本計画の実行が無理だと悟りました。そこで仕方なく、Aは、Dの事務所を訪れ、媒介契約を撤回する意思を伝えました。ところが、Aの話を聞いたDの顔はみるみる豹変しました。「買手も見つかったっていう段になって、今更、取引を無しにしてくれなんて、そんな勝手がまかり通るとでも思ってるのか?取引を中止するってことなら、すぐにこの契約書に書かれてある通り、違約金として1,000万円持って来い!」と、Dは凄みました。本件契約にかかる媒介契約書には、確かに「本件マンションの購入希望者が現れた後に、Aが本件契約を解除する場合には、AはDに対し、違約金として、本件不動産の売却価格の半額に相当する金額を支払うものとする。」という記載があります。Dは、既に購入希望者に2,000万円で、本件マンションを売る約束をしたと言うのです。

この日以来、Dは、毎日のように黒塗りの高級車に乗ってAの職場に現れるようになりました。Dは、Aを見つけると、「借金でも何でもして、早く金を払え!」と脅しました。Aは毎日、恐怖のため生きた心地がしません。Aは、しばしばDが上司Cと楽しげに談笑している姿を目撃したこともあります。そこで、Aは、Cに対し、Dのことを頼んでみました。「Cさんから、Dさんにお金の事をもうちょっと待ってもらうように、頼んでもらえないだろうか・・。」しかし、Cは、「私には関係のないこと。」と言うだけで、まともに取り合ってはくれませんでした。

本事例には、様々な問題点がありますが、「民事事件と刑事事件との区別」という今回のテーマに関連したものだけを拾い出してみることにします。私の考える本事例の問題点は、以下の通りです。 a. 本違約条項の有効性 近代法には「契約自由の原則」という大原則があります。これは、国家が私的自治に介入してはならないという民主主義の表現の一つです。すなわち、私人は、誰と、どのような内容の契約を、いかなる方式によって、結ぶ(又は結ばない)のかについて決定する自由があるということです。

しかし、いくら契約自由だからと言って、いかなる契約も許されることになってしまえば、自由が濫用され、法秩序はかえって崩れてしまうことになります。例えば、「奴隷となる契約」が、仮に本人の自由な意思にもとづいたものであったとしても、許されるべきでないことは、論を待ちません。このため、法は、契約自由に対し、一定の制限を加えているのです。民法第1条各項や同法第90条は、契約自由に対する一定の制限を総則的に規定しています。

では、本事例における本件違約条項についてはどうでしょう?契約自由の原則があるので、このような契約条項も有効となるのでしょうか?

結論から言えば、本件違約条項は無効であると解することができます。無効であると考える理由は、第一に、消費者契約法第9条1項により、違約額が平均損害額を超えていることから、この超えた部分について無効であると考えられます。また、宅地建物取引法第46条1項他で、宅地建物取引業者には、報酬に対する規制の定めがあることの趣旨を考慮すれば、報酬額(2,000万円の売買ならば、報酬上限は126万円です。)を大きく超えるような違約金の定めは、超える部分について無効であると考えることもできます。

第二に、消費者契約法第10条及び民法第90条により、本条項が消費者の義務を一方的に加重するものであることから、公序良俗に違反し、本件違約条項全体が無効であると考えることもできます。

そして、これは蛇足になりますが、仮に本件違約条項が有効であったとしても、本事例のように売買契約が成立もしていない段階で、Aが媒介契約の解約を申し出ることは、「違約」にもあたらないので、Aは本件契約を解約することができると考えることができます。専属専任媒介契約の違約とは、例えば、Aが自ら買主を探してくるなどして、Dが探してきた買主との売買契約締結を不能にしてしまうような場合を指すのです。

b. 本件契約は有効か では、本件違約条項を含む本件契約全体が無効であると考えることはできるでしょうか?この判断については、無効になることもありうる、とだけ答えておきます。

と言うのも、一般的に、無効な条項があることのみをもって、それを包含する契約全体が無効であるという結論は導けないからです。ここでは、無効な本件違約条項が本件契約全体の中で占める比重、本件契約中の他の条項の違法性の有無等を考慮のうえ、宅地建物取引業界の業務慣習と本件契約締結時の具体的事情等を比較・考量して判断することになるでしょう。

c. 民事事件としての対応策 Aは、Dに対して、民事上どのような対応策をとることが出来るでしょうか?

まず、Dが宅地建物取引業者としての登録をおこなっている業者である場合には、監督官庁である国土交通大臣及び都道府県知事の行政処分を申し立てることができます。

Dが、Aの職場にまで現れて違約金の支払いを要求したことは、その程度によっては不法行為(民法第709条、同法710条)にあたり、AはDに対し損害賠償請求することもできます。

d. 刑事事件としての対応策 しかし、民事的な対応策は、Dのような確信犯にとっては大した効果は無いのかも知れません。仮にDが未登録不動産業者であった場合、行政処分を申し立てても、Dにとっては痛くも痒くもありません。

そこで、刑事的な対応策として、Dを捜査機関に対し告訴するという方法があります。本事例においては、Dの行為について、詐欺罪(刑法第246条、同法第250条)、恐喝罪(刑法第249条、同法第250条)、宅地建物取引業法の無免許営業罪(同法第79条2号)、司法書士法上の無資格営業罪(同法第78条)等の適用可否を検討して、刑事告訴することになります。(2)本事例の問題点

2. 警察の対応について

(1)「民事不介入」とは

民事事件と刑事事件のはざまで悩んでいる相談者は、法律家のところに相談に来る前に、すでに警察に相談に行っているということがしばしばです。

実は、Aも、まず警察に相談に行ったのですが、警察官から「あなたの事案は、民事上の債務不履行に関することだから、弁護士さんのところに相談に行くのが適切です。警察は、『民事不介入』の原則があるから、私的な問題に介入するわけにはいかない。」と言われてしまっていたのです。「民事不介入」とは、いったい何でしょうか?

「民事不介入」とは、私権の行使によって解決される分野のことについては、行政機関は介入してはならないという考え方のことを指します。実は、「民事不介入」は、法原則ではありませんが、さきほど述べた私的自治や契約自由の原則にも通じる部分があるため、行政(特に警察)が目の前の問題から逃げる口実として、あたかも法原則の一つであるかのように使われています。

「警察は、『民事不介入』の原則があるから、私的な問題に介入するわけにはいかない」という言い訳は、極端な例を出せば、「殺人事件でも加害者が民事賠償しさえすれば、解決したことになるから、警察の出番はない」というのと同じことではないでしょうか。「民事不介入」の理屈が破綻しているのは明らかだと思います。

「告訴」とは、犯罪の被害者その他一定の者が、捜査機関に対して、犯罪事実を申告しその訴追を求める意思表示をすることです。告訴の方式については、口頭で行っても、書面で行っても構いません(刑事訴訟法第241条1項)。たとえ「被害届」と題された文書であっても、①犯罪事実の申告及び②訴追意思という要件が揃っていれば、告訴の意思表示であると解することができます。告訴を受理した警察官は、速やかに事件書類とその証拠とを検察官に送付しなければなりません(刑事訴訟法第242条)。すなわち、警察官に告訴の受理要否を判断する権限はありません。

告訴は、一般の犯罪の場合には、単に捜査の端緒になるにすぎません。これに対し、名誉棄損罪や強姦罪のような親告罪の場合には、告訴が訴訟条件(公訴を維持するための要件)であるので、訴訟法上の特別な意味を持っていると言えます。すなわち、親告罪において、告訴を欠いたまま公訴提起がなされても、裁判所は当該事件について実体的な判断をすることはできません。

そうすると、親告罪ではない詐欺や恐喝のような犯罪の場合には、警察は犯罪事実を察知した時には、告訴があろうがなかろうが、捜査しなければならないのが原則ということになります(刑事訴訟法第189条2項)。(2)刑事告訴の意味

告訴しようとした被害者が、警察官に告訴を思いとどまるようにと説得されるのは珍しいことではありません。というよりも、詐欺や恐喝の告訴をまともに受理してくれる警察官を探すことのほうが難しいでしょう。なぜでしょうか?

実は、警察には、警察なりに、告訴を事実上門前払いにする切迫した事情があるのです。

警察庁の平成24年統計によると、全国の110番通報の受理件数は935万件あり、そのうち4分の1は緊急性のないものであるとされています。数字に現れていない事件申告は、これをはるかに上回るものと想像できます。緊急性がないだけならまだしも、その中には、イタズラ申告や、個人的復讐などを意図した申告等、本来の趣旨から外れた申告が紛れていることもあります。もし、警察が犯罪申告の全てにまともに対応しようとしたら、限られた捜査資源は直ぐに枯渇してしまいます。

また、誤認捜査・誤認逮捕の事実がマスコミで大きく報じられ、捜査機関が批判を受けるという現状では、たとえその批判が的を得たものであったとしても、警察が告訴の受理に消極的になるのも、理解できなくもありません。(3)何故、告訴受理を断るのか?

では、警察で告訴を受理してもらえないのだとしたら、本当に犯罪に苦しんでいる被害者は、どのようにすればよいのでしょうか?

私は、告訴を行うには、その方法について、法律上の問題とは別に、実務上の作法が必要だと考えます。それは、箇条書きにすると以下のようになります。 以上のような方法を採れば、警察は、正当な告訴を無視することはできません。(4)告訴状の提出について

3. 区別の指標

問題化している事案を、民事事件として処理するのか、それとも刑事事件として処理するのかという問題は、公式に当てはめればすぐに解答の出るような性質の問題ではありません。しかし、以下のような点を判断の指標とするべきでしょう。

(1)金銭的解決が適切か否か

当該事案の相手方が、話し合いで問題を解決できるような理性を持った人であるか否かについて、見極めることが必要です。また、たとえ話し合った結果として、金銭的な解決が可能だとしても、犯罪行為を助長する(すなわち、相手の犯罪目的を達成させてしまう)ような解決方法は避けなければなりません。

(2)同様の被害が広がっている可能性があるのか否か

当該事案の相手方の行為が、犯罪の構成要件に該当するとして、それは相談者だけの問題なのか、他に被害者がいる可能性があるのか、考える必要があります。

(3)証拠収集の意欲及び訴追意思の強さ

相談者の中には、専門家(警察や弁護士等)に頼みさえすれば、あとはすべて面倒を見てくれると勘違いをしている人も少なくありません。告訴すれば、証拠を自ら収集したり、参考人や証人として証言したりするといった事実上の負担を引き受けなければならないということを、相談者自身が理解しているのか否かを見極める必要があります。いくら犯罪の被害者といえども、丸投げは無責任と言わざるを得ません。

4. 結びにかえて

司法書士の業務には、「裁判所若しくは検察庁に提出する書類・・を作成すること」(司法書士法第3条1項4号)が含まれます。これは、いわゆる「代書」業務の規定です。「代書」とは、依頼者の言い分を整除して清書することにすぎません。よって、依頼者の告訴意思がはっきりしないのに、司法書士である私が告訴を勧めることはありません。告訴状を代書する場合にも、その中身は、依頼者本人の意思でなければならないのです。

一方で、犯罪を認知したのに、相談者の告訴意思が弱いからといって、放置しても良いかどうかについてはいつも悩むところです。目の前の相談事案と同じような被害が相当程度に広がっている場合には、相談者だけが泣き寝入りすれば済む問題ではなくなっているからです。そのようなときには、刑事告発(第三者から捜査機関に対する犯罪事実及び処罰意思の告知)を検討すべき場合も稀にはあるかもしれません。

神戸六甲わかば司法書士事務所では、敷金返還トラブル、貸金等トラブル、養育費等支払トラブル・・・など様々な金銭トラブルに関するご相談を受け付けています。 <金銭トラブルの関連記事> « 前の記事へ | 知って得する豆知識トップ | 次の記事へ »