任意後見制度とは

投稿日:2015年04月05日【 成年後見 】

« 前の記事へ | 知って得する豆知識トップ | 次の記事へ »

通常、人は、自分の判断で、住む場所やライフスタイルを選択し、必要に応じて財産を利用・処分します。しかし、このような判断を自分ですることが出来なくなったとしたら、どうするのでしょうか?

今回は、判断能力の低下に備えるための制度の一つである「任意後見制度」について整理してみましょう。

1. 任意後見制度とは

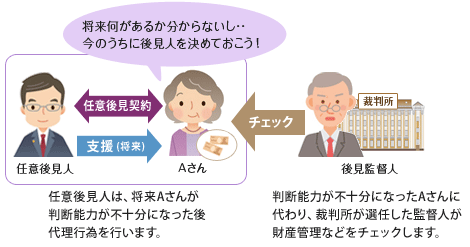

任意後見制度とは、本人が、将来精神上の障害のために自身の判断能力が失われてしまう事態に備えて、予め他人に対して一定の代理権を付与する旨の契約(以下、「任意後見契約」という。)を結んでおき、実際に本人の判断能力に問題が生じたときに、家庭裁判所の選任にかかる監督人のもとで、任意後見人が代理行為を行うという制度のことです。

2. 法定後見制度との違い

任意後見制度に類似した制度に、法定後見制度があります。どちらも、判断能力が不足又は欠如した本人の、財産管理や身上監護をするための制度です。

(1)代理権等の範囲

法定後見制度は、本人の判断能力の程度によって、後見類型(事理弁識能力を「欠く常況にある」民法第7条)、保佐類型(事理弁識能力が「著しく不十分である」民法第11条)及び補助類型(事理弁識能力が「不十分である」民法第15条)に分かれます。法定後見制度を利用するためには、一定の者からの家庭裁判所への審判開始申立てが必要ですが、任意後見制度のように予め契約によって準備する必要はありません。

後見事務の内容である代理権等(代理権、同意権及び取消権)の範囲についても、任意後見制度においては契約によって定められるのに対して、法定後見制度においては法定されるか審判によって付与されます(後見類型における代理権について民法859条等、保佐類型における同意・取消権について民法第13条等)。

(2)両制度の優先関係

本人の意思を尊重するという趣旨から、任意後見制度と法定後見制度が競合する場合には、原則として任意後見制度が優先します(任意後見契約に関する法律第10条、同法第4条2項)。

(3)家庭裁判所の監督

任意後見契約が発効するためには、本人の事理弁識能力が「不十分な状況」になったときに、申立てにより家庭裁判所が監督人を選任しなければなりません(任意後見契約に関する法律第4条)。

監督人選任以降、任意後見人は、報告義務等を通じて、監督を受けます。しかし、家庭裁判所が任意後見人を直接監督することはありません(任意後見契約に関する法律第7条)。また、任意後見人に不正行為があったような場合でも、家庭裁判所が申立てによらずに職権で任意後見人を解任することもできません(任意後見契約に関する法律第8条)。

これに対し、法定後見制度においては、家庭裁判所が、後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)に対して、報告徴求や調査等を通じて、直接監督権を行使することが出来ます(民法第832条)。また、家庭裁判所は、必要に応じて職権で後見等監督人をつけることもできるし(民法第849条等)、後見人等の不正行為を認知したときには職権でこれを解任することもできます(民法第846条等)。

3. 任意後見契約の特徴

(1)要式行為

任意後見契約は、法務省令で定める一定の様式に従って、公正証書によって行う要式契約です(任意後見契約に関する法律第3条)。さらに、任意後見契約は、公証人の嘱託によって、登記されます。

(2)委任事項の定め方

委任事項の定め方については、法務省令に規定される第1号様式又は第2号様式を用いることとされています。

●第1号様式とは、予め列挙された委任事項にチェックを入れる方式です。以下のようなものです。

(第1号様式)

- 財産の権利・保存・処分等に関する事項

- A1

甲に帰属する別紙「財産目録」記載の財産及び本契約後に帰属する財産

甲に帰属する別紙「財産目録」記載の財産及び本契約後に帰属する財産

(預貯金〔B1・B2〕を除く)並びにその果実の管理・保存 - A2

上記の財産(増加財産を含む)の処分・変更

上記の財産(増加財産を含む)の処分・変更

- A1

- 金融機関との取引に関する事項

- B1

甲に帰属する別紙「預貯金目録」記載の預貯金に関する取引

甲に帰属する別紙「預貯金目録」記載の預貯金に関する取引

(預貯金の管理、振込依頼、払い戻し、口座変更・解除等。以下同じ) - (以下略)

- B1

●第2号様式は、自由記載方式です。例えば、以下のような包括的な定め方がなされます。

(第2号様式)

- 不動産、動産等すべての財産の保存、管理及び処分に関する事項

- 金融機関、郵便局、証券会社及び保険会社とのすべての取引に関する事項

(以下略)

実務上は、第1号様式よりは、第2号様式が用いられることが多いようです。その理由は、代理権の範囲に関して漏れの無いように記載するためと考えられます。このようにすると、法定後見の後見類型に近い範囲の代理権を、任意後見契約で定めることになります。

4. 問題点

任意後見契約を締結しても、それがすぐに発効するとは限らないため、任意後見制度の問題点については、まだ顕在化していないようです。しかし、この制度に濫用の危険はないのでしょうか?

(1)家庭裁判所の監督の問題

上記2(3)で述べたように、家庭裁判所の任意後見人に対する監督は、間接的なものに過ぎません。家庭裁判所の直接的な監督機能は、監督人選任審判においてのみ発揮される(任意後見人に不適格な事由があれば、家庭裁判所は、監督人選任審判を却下することが出来ます。)に過ぎません。任意後見人に不正行為があっても、家庭裁判所がそれを発見する能力を持たず、職権で解任することもできないのでは、監督機能として十分と言えるでしょうか?

(2)包括的代理権を与える契約の問題

上記3(2)で述べたように、任意後見契約によって任意後見人に対して、広範で包括的な代理権を与えることが出来ます。任意後見契約締結時点では、本人に不十分であっても判断能力が備わっているのですから、契約を締結する能力自体に問題があるわけではありません。しかし、そんな「なんでも代理権」を他人に容易に与えてしまう契約を締結することの結果を、本人は本当に理解しているのでしょうか?

任意後見契約を、公正証書という方式によって締結しなければならないとしたことの趣旨は、公証人に一定の監視機能を持たせることにあります。そのため、公証人は、本人に任意後見契約締結の意思があるのかを、一定の書類を提出させるとともに、直接面接して確認しなければなりません。しかし、そのことだけで、本人が契約の結果を理解しているということが本当に担保されるのでしょうか?

5. 法定後見制度との適切な使い分け

私見は、任意後見制度のような監督機能の不十分な制度のもとで、任意後見人が広範で包括的な代理権を持つべきではないというものです。

任意後見契約の発効条件たる監督人選任審判は、本人の事理弁識能力が「不十分な状況にあるとき」(任意後見契約に関する法律第4条1項)に行われます。これは、法定後見制度の補助類型の審判要件と同等です。しかし、補助人には、特に審判によって付与される同意・取消権及び代理権という限定された権限しかありません(民法第17条、同法第876条の9)。この差は、合理的と言えるでしょうか?

確かに、財産の管理を、自身が信頼する第三者に任せたいという要求に対して、法定後見制度では応えることが出来ません。そこに、任意後見制度が存在する意味があるのです。しかしこの制度は、濫用の危険に対して十分な対策を欠いているように思えてなりません。

任意後見制度を安全に運用したいのであれば、委任事項を必要な範囲に限定し、その範囲で十分な後見事務が行えなくなったときには、速やかに法定後見制度へ移行させるような措置を講ずる等すべきでしょう。はたして、そのような運用が期待できるのでしょうか?

神戸六甲わかば司法書士事務所では、成年後見(任意後見、法定後見)、財産管理などの相談を受け付けています。

<成年後見の関連記事>

« 前の記事へ | 知って得する豆知識トップ | 次の記事へ »