成年後見人等には「身近な親族を選任することが望ましい」(最高裁判所見解)

投稿日:2019年04月15日【 ひとりごと | 成年後見 】

« 前の記事へ | 知って得する豆知識トップ

2019年3月18日に開催された成年後見制度の利用の促進に関する有識者会議において、最高裁判所は、成年後見人等には「身近な親族を選任することが望ましい」との後見人選任に関する公式見解を明らかにしました。

以前の記事「成年後見制度について(問題と展望)」で、成年後見人と親族との間で対立が生じる背景等について解説しました。今回は、上記最高裁見解について、考えてみましょう。

1 成年後見制度の利用の促進に関する法律(以下、「成年後見利用促進法」という。)

平成28年4月8日、成年後見利用促進法が成立し、同年5月13日から施行されました。成年後見制度の利用が日本社会の高齢化に見合うほどに十分進んでいない現状に鑑み、制度利用促進について国家の責務を明らかにするものです(成年後見利用促進法第1条)。

高齢化にもかかわらず成年後見制度の利用が進んでいないというのはどういうことでしょう?

このことを確認するために最高裁判所事務総局家庭局が毎年発表している「成年後見関係事件の概況」を見てみましょう。細かい増減を見ることは本稿の目的ではないので、大雑把な数字だけを見ます。

平成26年から平成30年までの5年間を見ると、毎年3.4~3.6万件台の成年後見等開始審判申立が行われています。これは、1年間に新たに後見、保佐、補助、及び任意後見の開始(成年後見「等」というのは、これら4類型を合わせたものです。任意後見については、監督人が選任されることにより後見が開始します。)の審判が申し立てられたということです。申立件数は、最近2年間で若干増えていますが、ほぼ横ばいに近いものです。そして、申立件数のほとんど(95%超)において、申立を認容する審判が行われました。

既に成年後見等が開始している事件の利用者数の推移をみると、平成26年の184,670人から平成30年の218,142人まで増加しました。つまり、毎年、平均6,700人くらいずつ利用者が増えているということです。

利用者数というのは、成年後見制度によって保護される本人(被成年後見人、被保佐人、被補助人、被任意後見人)をすべて含んだ人数のことです。そして、一旦後見等が開始されると、本人が死亡する(又は他の後見類型に変更される)まで制度利用は原則継続するので、この約6,700人というのは、大雑把に言えば、新規開始申立等の認容事件数から、本人死亡等により終了した事件を引いた数ということになるでしょう。

以上からは、成年後見制度の利用が進んでいないかどうかということはまだあまりよく分かりません。

比較のために、同じ期間(5年間)の高齢化について見てみましょう。

この期間、高齢者(65歳以上)人口数は、3200万人(平成26年)から3557万人(平成30年)まで増加しました。これを総人口に占める高齢者の割合に換算すると、たった5年の間に25%(平成26年)から29.5%(平成29年)にまで高齢化が進んだということになります(総務省統計局データによる)。ただし、高齢化は、高齢者人口増加とともに総人口減少の結果でもあります。

高齢化の急速な進行の一方で成年後見開始等申立件数が横ばいに近いということなので、たしかに成年後見制度の利用は進んでいないという結論になるでしょう。

2 第三者成年後見人等選任の事情

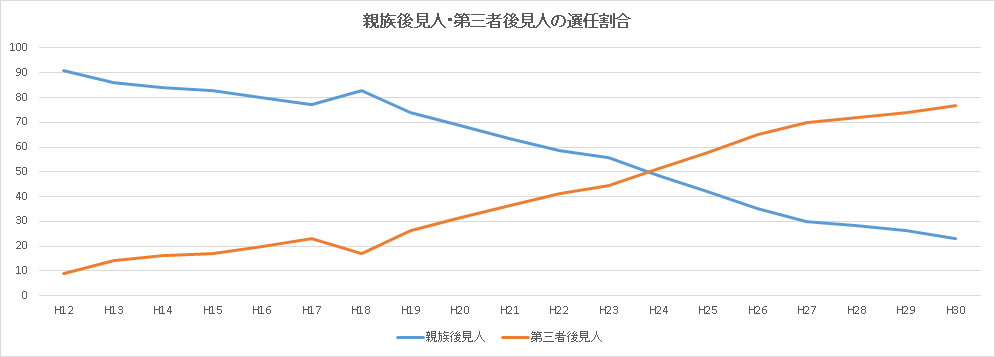

法定後見3類型(成年後見、保佐、及び補助)について平成30年に選任された成年後見人等のうち親族は23.2%で、残り76.8%は第三者(多い順に、司法書士、弁護士、社会福祉士。)でした。

平成12年、禁治産制度に代わって成年後見制度がスタートした当初は、親族が成年後見人等に選任されることが主流(91%)で、第三者が選任されるのは少数(9%)にとどまっていました。

ところが、親族後見人の選任割合は制度開始からほぼ一貫して低下し、平成24年を境に親族後見人と第三者後見人の選任割合が逆転します。そして、平成30年には上記の選任割合に至ります。

(第三者後見人を偏重するようになった傾向)

前回記事でも述べた通り、家庭裁判所が第三者後見人を偏重するようになった背景には、被後見人等財産の不正な処分(横領等)による被害が増大したことがあります。

ところが、家庭裁判所は、本来であれば自らの監督機能を強化すべきところ、第三者後見人を選任するという安易な方法により不正を防止しようとしてきたのです。

成年後見人等の選任に関するこの経過を概観すると、「専門職第三者は制度についてあらかじめよく知っているはずだから、いちいち細かいことまで指導監督しなくてもよい。それに、報酬を付与しているのだから、適正に財産管理してくれるはずだ。」という家庭裁判所の本音が透けて見えてきます。

成年後見制度の利用が低迷しているのは、赤の他人(第三者後見人)に被後見人等となるべき本人の財産を握られてしまううえに報酬を取られてしまうのを、申立人となるべき親族が嫌うことが一因でしょう。「財産を握られてしまううえに報酬を取られてしまう」というのは人聞きの悪い誤解ですが、多くの人がそのように感じていることは事実です。

もちろん、制度利用が低迷している理由はそれだけではありませんが、本稿のテーマから外れるので述べません。

3 影響・効果

成年後見人等には「身近な親族を選任することが望ましい」との後見人選任に関する最高裁判所の見解は、家庭裁判所の安易な第三者後見人等選任に歯止めをかけるものです。

このこと自体は歓迎すべきことだと思います。

というのも、これまで家庭裁判所は、後見開始申立にいたる具体的事情や本人を取り巻く親族関係を具体的詳細に検討せずに、現預金の額だけを基準(大まかに1200万円超と言われています。)として第三者後見人を(親族に優先して)選任してしまっていたように見えるからです。この傾向は、私(申立に関わる司法書士)にとっても目に余るものでした。

後見人選任についての上記見解が表明される前の平成31年1月、最高裁判所はすでに同見解をすべての家庭裁判所に通達していたとのことです。よって、今後、家庭裁判所は、適任な親族がいない等の場合を除いて、原則として親族を成年後見人等に選任するようにせざるを得ないでしょう。

また、既に第三者後見人が就いている継続事件についても、親族からの申立てによって成年後見人等の変更が行われるような事案も増えることでしょう。第三者後見人に対して不満を持っている親族はとても多いのです。従来、第三者後見人に余程の不正でもない限り、途中から成年後見人等を変更するなどということは困難(事実上不可能)でした。

注意すべきは、今回の最高裁判所の見解表明が変化のきっかけに過ぎないということです。

家庭裁判所が安易に第三者を成年後見人等に選任することができなくなったということは、親族後見人に対して従来よりも細やかな指導監督が必要になるということを意味します。ところが、長年、指導監督体制の拡充をサボってきた家庭裁判所に、一朝一夕でこの変化を期待するのは楽観的に過ぎます。

おそらく、家庭裁判所は、親族を成年後見人等に選任する代わりに、第三者を成年後見監督人等として同時に選任することによって指導監督体制の不足を補おうとするものと考えられます。ただし、家庭裁判所は、このような対応が応急措置でしかないことを自覚しておくべきでしょう。なぜなら、それは、家庭裁判所の指導監督という役割を、本人の金銭的負担によって、第三者に丸投げするに等しいことなのですから。

« 前の記事へ | 知って得する豆知識トップ